コース:フクシとアートのラボ

講師:ロジャー・マクドナルド(MADプログラム・ディレクター / AIT副ディレクター)、堀内奈穂子(AITキュレーター / dear Meディレクター)

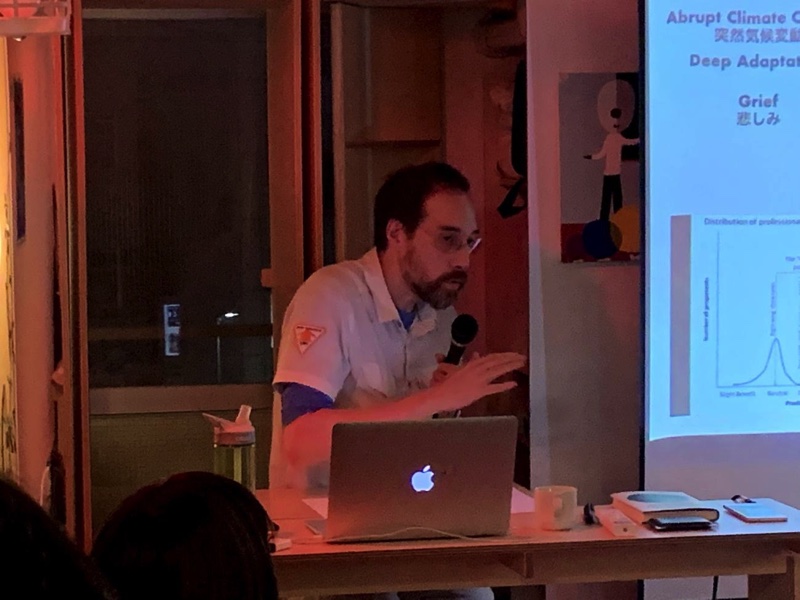

日時:7月11日(木)19:00-21:00 場所:代官山AITルーム

アートと福祉を多様な視点から考えるコース「フクシとアートのラボ」の6回目。今回のレクチャーでは、ロジャーさんの長年の研究テーマ「宗教学と美術が交差する領域」という人の精神から宇宙までを網羅する、スケールの大きい内容でした。

ファシリテーターの堀内さんからのイントロダクションに続いて、ロジャーさんが受講生にまず投げかけたのは「美術史上の偉大な作品は、個の作品ではないのかもしれない」という仮定です。この仮定が、レクチャー全体を貫く中心課題として据えられていました。

意識と創作の関係:20世紀初頭の研究と洞窟壁画

ロジャーさんは、個を超越した意識の拡張が感じられる例として、ピカソの晩年の作品や中国の山水画等に言及しました。そこから話題を広げ、1901年に芸術家や宗教家、一般人まで、幅広い層の人々による神秘体験を取りあげた『宇宙意識』を著した研究者、リチャード・モーリス・バック(Richard Maurice Bucke)にも触れます。さらに、人間の営為のひとつである「意識の変性」は多くの文化圏で見られ、時に薬や植物を誘発剤として用いたトリップの事例が、美術作品に限らず、宗教、音楽、ダンスなどにも取り入れられてきました。

ここで、時代は、洞窟壁画が制作された紀元前に遡ります。この時代には、絵画という概念が存在しなかったそうですが、それではなぜ、壁画が生まれたのでしょうか? 宗教学や美術など、領域横断的な研究に従事したデヴィッド・ルイス=ウィリアムズ(David Lewis-Williams)は、この問いを解く鍵を「変性意識」に見出し、壁画は、古代人が何らかの方法で体験した変性意識状態の際に見たイメージを描いたものではないかという説を打ち立てます。

変性意識と哲学、宗教美術:1960年代以降を中心に

ロジャーさんは、フランスの哲学者ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze)やピエール=フェリックス・ガタリ(Pierre-Félix Guattari)による「個とは作られた神話であり、すべては変化の過程にある」という説に触れます。これは、意識の流動性に言及している点において、意識の問題が哲学・思想史への進入を果たした例のひとつだと考えられるでしょう。

続いて、美術の有用性の一翼を担う存在としての宗教美術が取り上げられました。ここでは、仏教やヒンドゥー教などで、意識を高める装置として用いられた、曼陀羅や抽象的なドローイングの例が紹介されました。これらの抽象画が、絵画における表現手法の「抽象」の登場よりはるか以前に存在したということは、冒頭の仮説を補強する点でも興味深いです。

ロジャーさんによれば、2000年以降(特に2010年以降)、アートと宗教性、神秘主義や精神性との関係が再検討され、主要な美術館でも関連するテーマの展覧会が開催されています。また研究者のあいだでも変性意識に焦点を当てたアーティストたちの仕事の見直しが進んでいるそうです。

精神に作用する美術:現在と未来

ロジャーさんは、今年に入り、気候変動の問題にこれまで以上に注意を払うようになったと続けました。そして、そのリサーチの一環で学んだ「急速な環境変化への深い適合=Deep Adaptation」の概念を紹介し、そこには精神面での適合が含まれることを補足した後、アートはこの適合においてどのような役割を果たせるだろうか、と問いかけました。そして、レクチャー内で紹介された作家を振り返りつつ、変性意識を扱う過去の美術家の活動やその作品に未来の美術の可能性や存在意義を探りました。

レクチャー全体を振り返ると、冒頭の問いかけには、変性意識へのアクセスによる個を超越した普遍性の獲得と、匿名の作り手というふたつの意味が含まれていました。それはまた、美術史は、個の力の連なりで成立していること、また、未来のためのヒントを秘めた知識と知恵の集積だと見なすこともできるという、新たな美術との向き合い方を学ぶことができたレクチャーでした。

秋山真樹子